PCB设计常用规则

一直以来,想写点关于PCB设计相关的基础知识。信号完整性的工作,很大一部分基于PCB走线规则的设定以及走线优化。仿真工作或者说后仿的工作都是基于PCB设计已经定型的情况下进行的,也就是说链路的相关风险已经固定了。所以,设定规则来管控风险比出现风险解决来得更重要。预防管控的能力是未来信号完整性工程师的必备基础技能。

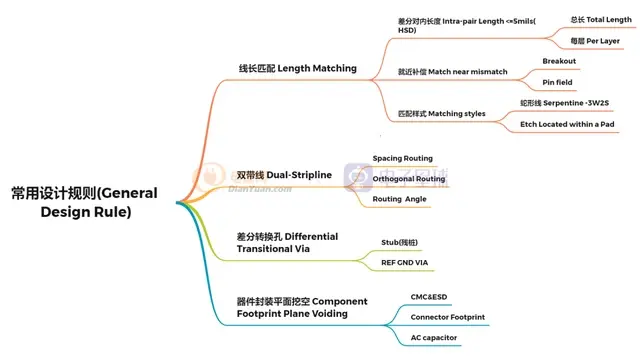

预防管控PCB设计的风险,最最基础的知识就是熟知常用走线规则。本文的思维导图:

01.线长匹配 Length Matching

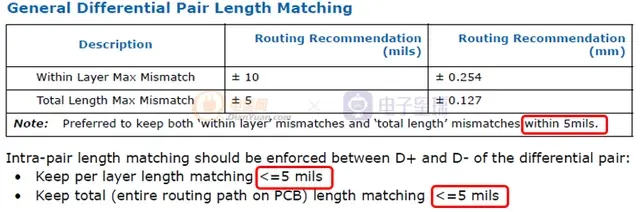

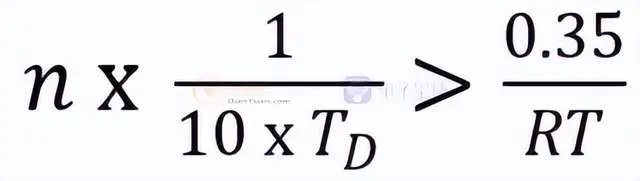

总长线长匹配的5 mils已经在很多产品设计中有应用,这也是很多设计准则里提到的。

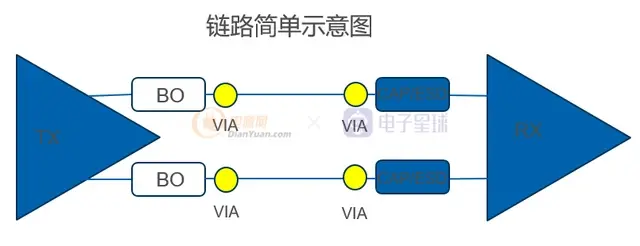

分层线长匹配的概念好像没有那么普遍,差分线的走法,BGA区域打过孔到内层,内层走线打过孔到终端,内层阻抗相对容易管控和差分线走线对称性缘故,一般情况下,表层两段距离相对比较短,所以长度的匹配一般在内层进行,也就是间接实行了分层线长匹配。很多时候,这种分层线长匹配的概念在很多产品的设计中被忽略了。

就近补偿

当长度不匹配发生时,推荐就近补偿,防止不连续的传播。如何就近长度匹配,产品的分类不同,要求也不同,消费类产品没有给出相关建议,只是对BREAKOUT区域以及连接器的PIN区域,给出了相关建议的数值……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4864.html

关于叠层的相关知识

消费类的很多产品,很多公司只给出板厚,层数以及管控阻抗值,叠层的设计都是板厂来进行。随着产品的速率提升,叠层设计不再是PCB板厂的专属,已成为很多公司SI信号完整性工程师日常操作,正如系统的更新,跟上时代是永恒不变的主题。

话不多说,上思维导图:

一般情况,叠层设计的考虑三大因素:

1.总厚度(产品的复用&机构设计的要求)

2.层数的确定(信号层,电源平面层&地平面层)

3.对称性(PCB生产中易于管控)

01.常见叠层

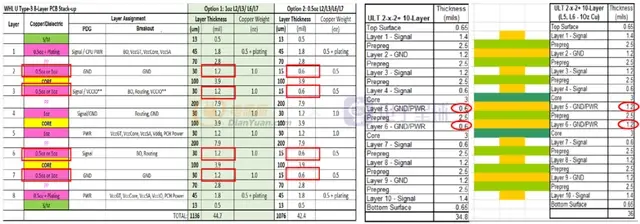

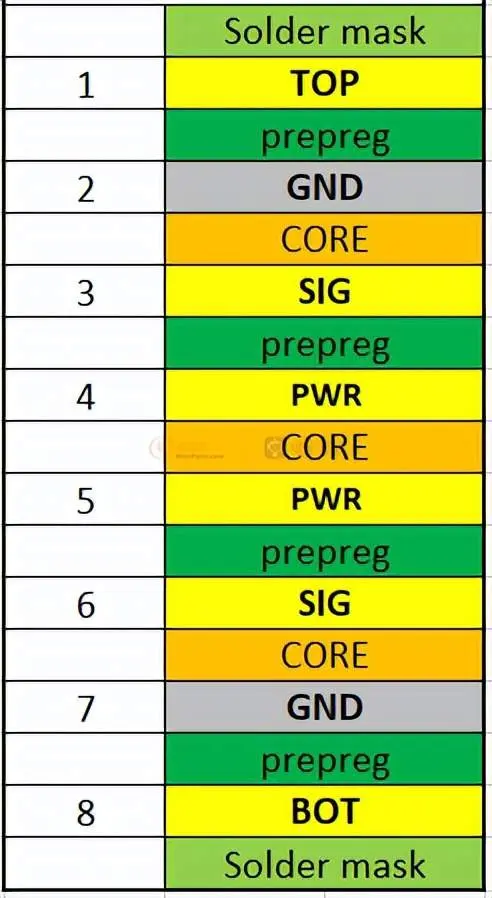

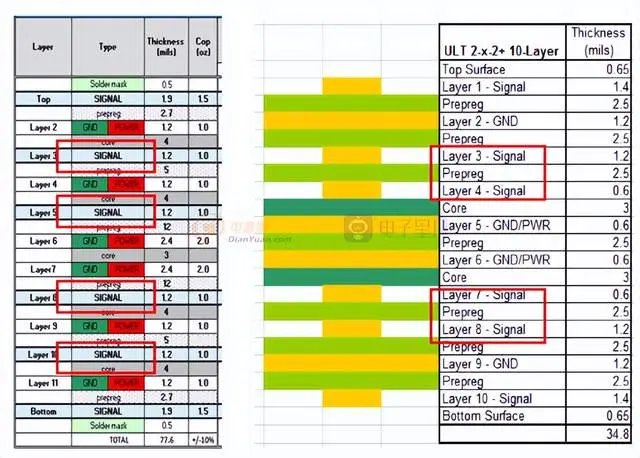

下图为Intel给出的某类产品的叠层设计建议。不管是8层还是10层,一般只会对电源平面层或PP做些微调。

从信号完整性角度来说,一般选用的叠层设计如下:

每个走线层都有GND参考平面层,来保证信号回流路径的完整性,从而保证信号的完整性。

产品是多种多样的,面对各式各样的产品,同样的厚度和总层数,走线层层数的区别是叠层最大的变数。

上图是Intel针对不同产品,给出同样4L走线层,而产生的不同的叠层设计。

标准从来就不是一个,认知才是。

02.PCB板信息

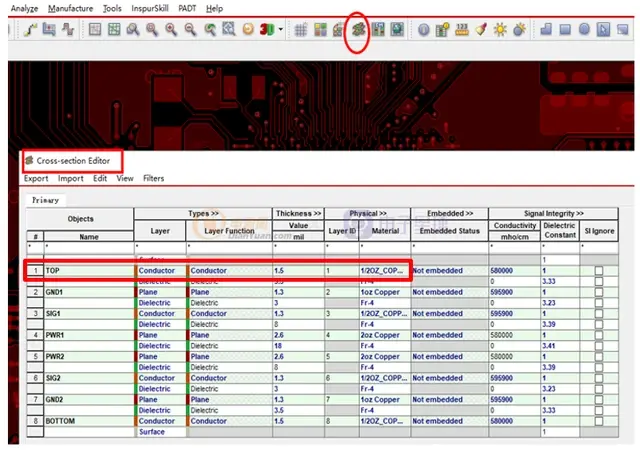

下图为我们日常工作中常用的Allegro版图软件查看设计中的叠层(Cross-section)信息:

先从叠层中Conductor讲起,Conductor代表导体层,用于信号传输。

印制电路板(PCB)中不仅仅有信号线,图形中的Plane(电源和地层)也基本都是由铜箔蚀刻得到的,也就是说,电路板中信号层、电源层和地平面层都使用铜箔作为导体来传递相关信号。Thinkness的1.5mil代表铜箔厚度,相对应后面Material部分中出现1/2 OZ+plating……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4848.html

关于串扰

01前面讲过反射,讲过损耗。接下来讲串扰(Crosstalk)。

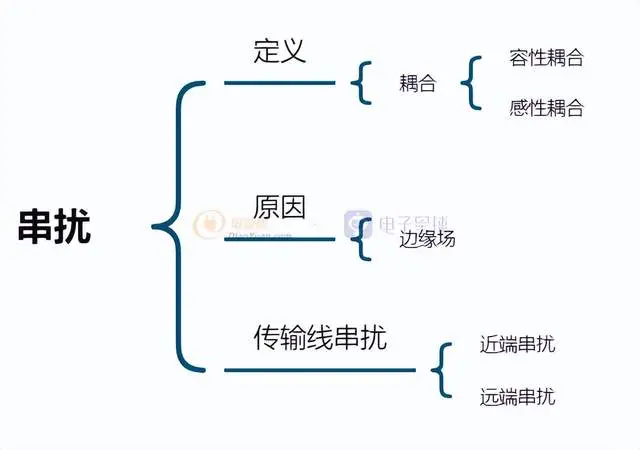

话不多说,直接上图,串扰的分类:

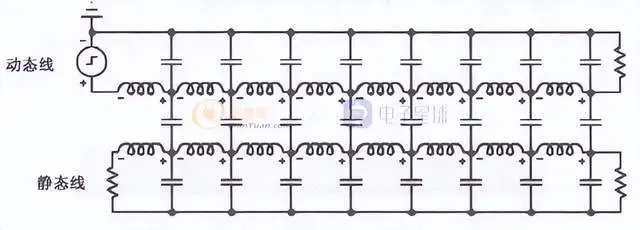

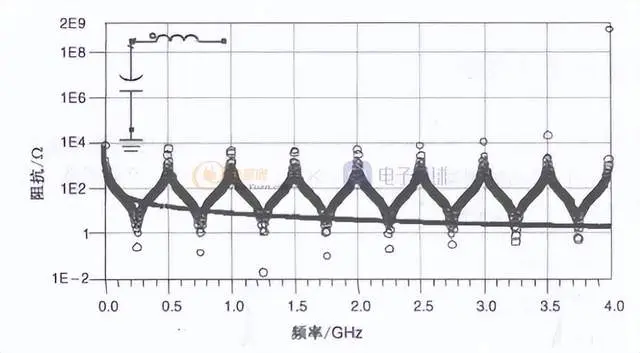

02一个网络传递信号,有些电压和电流通过网络之间的耦合(容性耦合和感性耦合),传递到相邻网络,这就是串扰。

对于相邻网络而言,不管给什么,不是想要的,都会以噪声的形式耦合过来。

串扰与网络的信号路径及返回路径与另一个网络的信号路径及返回路径都有关系。

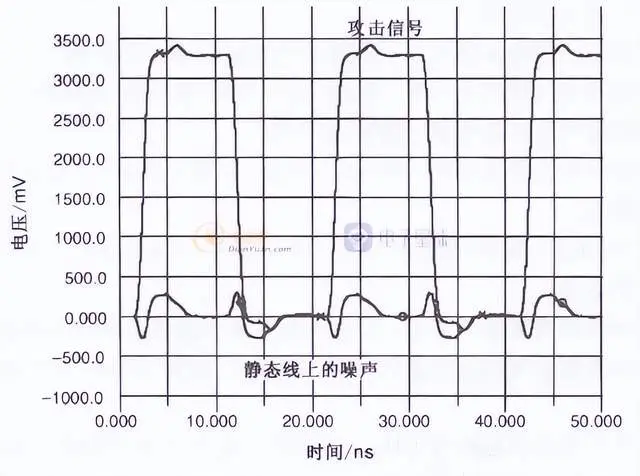

这里面有概念的东西:动态线网&静态线网;攻击线网&受害网络。

既然说是网络之间的耦合(Coupling),那什么是耦合?

耦合简单来说就是能量从一个介质(PCB板,金属导线等)传播到另一种介质。

耦合分为容性耦合和感性耦合。

实际的工作中,该怎么考虑?或者说哪一种耦合更要注意,也分两种情况:

03导线中有电流产生,就会有围绕在信号路径和返回路径导体周围的磁力线圈。由于信号路径和返回路径之间的空间是不封闭的,所以会延伸到周围的空间,这个延伸出去的空间称之为边缘场。

既然是所谓的边缘场引起的串扰,那么越远,受的影响就越小。惹不起还躲不起嘛,离它们远远的,简单粗暴。话是这样说,实际工作中,PCB板走线的密度限制,不可能给你想要的空间。怎么办?

Intel的规范给出了一个HSD组内的间距还有普通线之间的间距,都是3H……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4826.html

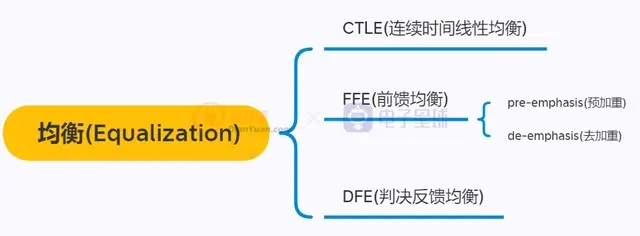

关于均衡

前文给出补偿的损耗的方法:均衡。均衡的分类有线性&非线性,发送端&接收端等方式。这里的分类简单点:

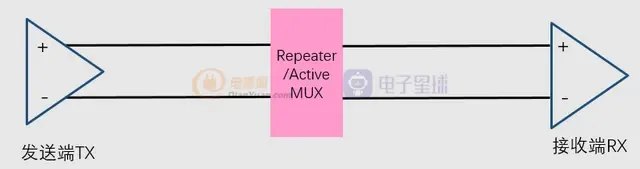

其实补偿除了均衡的应用,还可以使用中继器(Repeater)或者有源复用器(Active MUX)等方式来重新驱动信号,让信号可以在长距离传输后,接收端能够得到可识别的信号,得出符合协议性规范的眼图。

一句话:就是管控链路的损耗,接收端识别出发送端的高低电平。

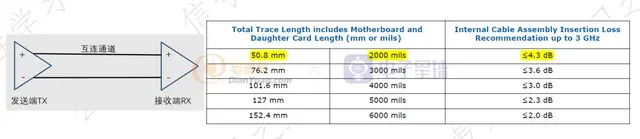

针对链路的线长部分,如何管控?

1.线长过短

针对高速串行链路,一般的芯片设计指导都会给出相关线长规定:

看上图,发现针对高速串行通道,互连线长是一个范围。有最大线长不足为奇,为什么有最短线长的管控?如果说有个互连通道特别短,低于所要求范围的最小值。怎么办?

这个时候是否考虑通过绕线长来达到要求,以防止驱动能力过强,引起相关问题。

Intel的规范针对这类情况,给出过建议:

2.线长过长

链路高速信号比较短,很好解决。问题是随着产品的多样化与复杂化,链路的高速信号线长经常性超长,这个时候就得用上Active MUX或Repeater来提高信号的质量。

关于Repeater,可以理解为信号加油站。下面的文字分为4部分:分类、摆放位置、仿真和总结。

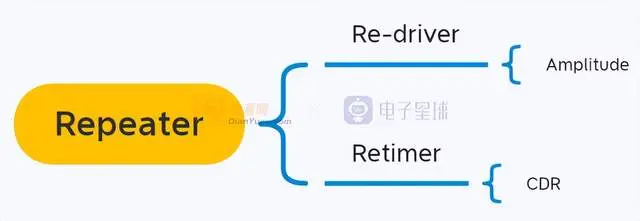

1.分类

Re-driver(脑补画面:加油站迅速加了油立马开走)。可以增加信号幅值,类似于预加重的功能,让信号能够在更长的链路中传输。实际工作中,USB2.0 使用的Re-driver是信号调节技术,直连式的,没有延迟。

Retimer (脑补画面:加油站加了满满的油又去服务站吃饭休息)。有CDR(Clock-data recovery)内部时钟恢复功能,不仅仅是信号幅值的增加,还有驱动功能。当然,凡事都不是百利而无害,对高速串行链路有时延管控的,需要注意的是Retimer 有时延。

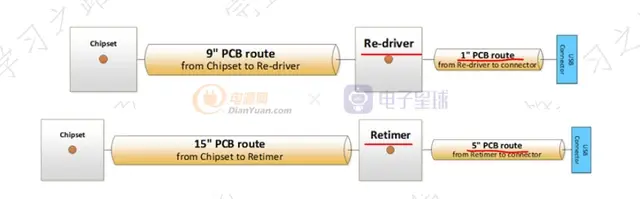

2.摆放位置

至于Repeater摆放的位置,说法不一,共识点就是靠近终端摆放。当然更多是因为产品布局的限制。也有一些芯片设计规范给出相关规定。Re-driver&Retimer 摆放位置:

3.仿真

下图用ADS搭建的高速信号链路,在终端加了个Retimer,接收端的信号质量大大改善。

4.总结

Re-driver&Retimer 都可以称为Repeater,但是两者还是有区别的,建议大家在实际的工作过程中,还是分清楚,专业一点总归没有错。

针对版图设计线长部分,和有些小伙伴有过交流,他们的疑惑是:我们的产品在选用高级别的板材,低损耗的连接器&线缆等,发现即使超出SPEC的要求,产品的功能&相关测试也没有什么影响?潜台词就是:花了钱,看不到效果。这里面的理解是这样:①规范不是针对某一种产品,所以规范中的要求相对某类产品看来比较严;②信号完整性的评估是一个多方面的系统,并不是说超出了SPEC,产品的功能就会有影响,只能说产品的功能是最低要求,高性能&最优化才是本质追求……、

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4817.html

如何量化损耗指标?

书接前文,讲了导体损耗与介质损耗的基础知识,在实际的工作中如何量化。常见的量化指标便是衰减。

当信号沿传输线传播时,损耗对信号的主要影响就是使信号幅度衰减。

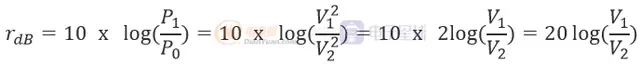

关于衰减,记住下面的公式

若功率加倍,则分贝值变化为10log(2)=10x0.3=3dB。

通常用“3dB 变化”一般指功率加倍。如果功率下降50%,则分贝值的变化为10xlog(0.5)=-3dB。

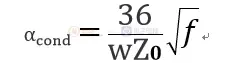

了解完衰减,关于导体损耗和介质损耗,还有单独的量化公式:

导体损耗的公式:

介质损耗的公式:

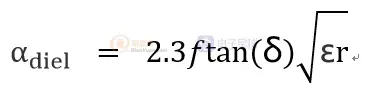

Intel 关于插入损耗标准有个表格:

之前就一直疑惑这个标准是怎么来的?心血来潮,想着既然有上面的损耗公式,那索性算一算。

先讲一下插入损耗。

在射频和微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常定义为输出端口所接收到的功率Pl与输入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。

一般来说,插入损耗也是基于导体损耗和介质损耗为主……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4762.html

导体损耗&介质损耗

之前文章有提到传输线的零阶或一阶模型,这都是基于理想情况下的模型。实际的信号在传输过程中是有损耗的,称之为有损传输线。仿真分析时,要在链路搭建的模型中加入损耗,以准确地预估接收的波形。总之,一句话,实际工作过程中,需要考虑损耗。

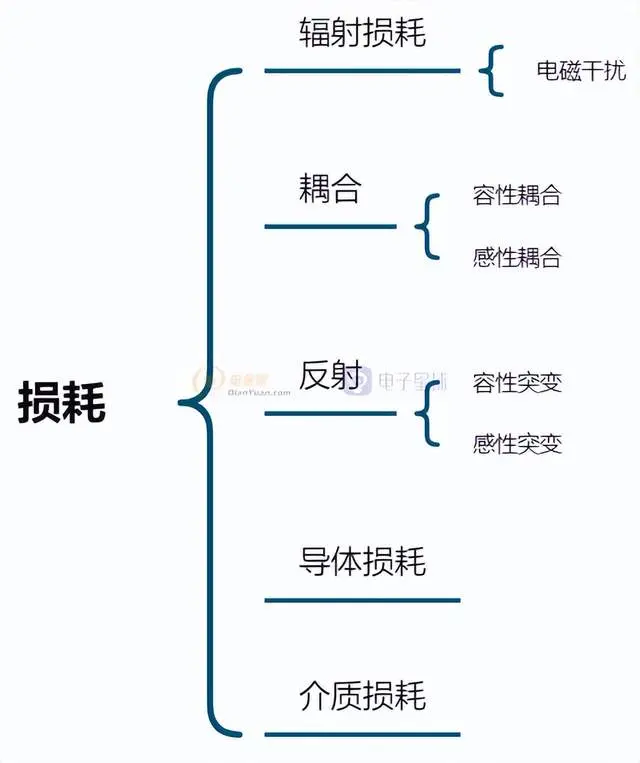

简单点,损耗的分类:

篇幅问题,本文重点讲导体损耗和介质损耗。

1.导体损耗

导线损耗是指信号路径和返回路径上的能量损耗,本质上它是由导线的串联电阻引起的。分为两种情况:直流和交流。

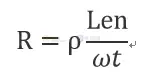

直流时,电流在信号导线中均匀分布,电阻为:

公式可以看出:信号感受到的电阻取决于导线传输电流时的有效横截面。

频率越高,由于趋肤效应的影响,电流流经的导线横截面就越小,电阻随着频率的升高而增加(一般来说,当频率变化时,铜和大多数金属的电阻率是相当恒定的)

导线的电阻近似为:

有两个概念需要延伸一下:

①公式中体电阻率也好,还是体电导率说的是材料的导电性。

由于物质内部存在传递电流的自由电荷,这些自由电荷通常称为载流子,他们可以是电子、空穴、也可以是正负离子。在弱电场作用下,材料的载流子发生迁移引起导电。材料的导电性能通常用与尺寸无关的电阻率或电导率表示。说到底,体电阻率或体电导率是材料导电性的一种表示方式……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4725.html

传输线之反射

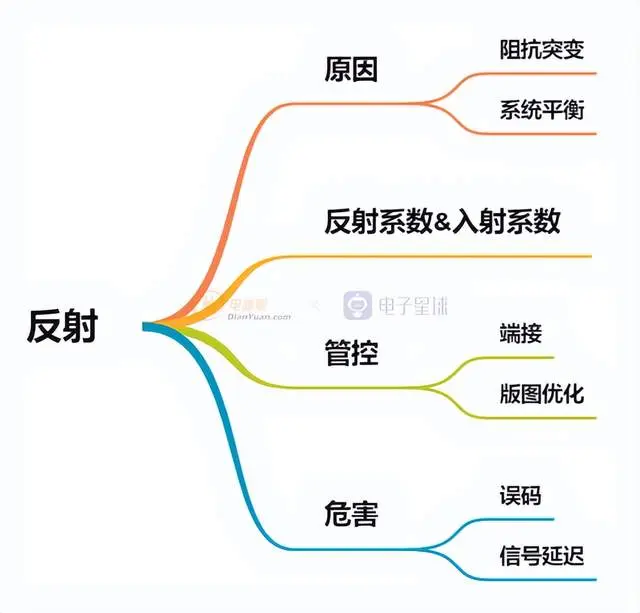

信号完整性方向,传输线问题三大点:反射、串扰、损耗。

本文讲反射,思维导图如下:

01、反射是不可避免的。

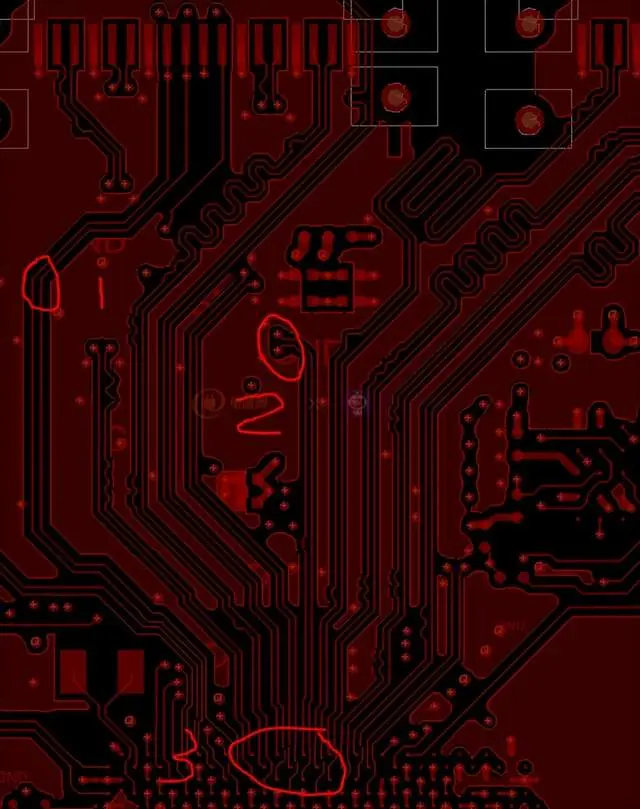

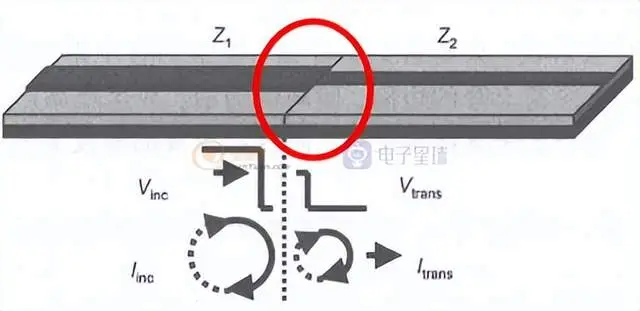

互连链路中瞬时阻抗一旦变化,产生阻抗突变,就会发生反射。下图为日常的版图设计走线:

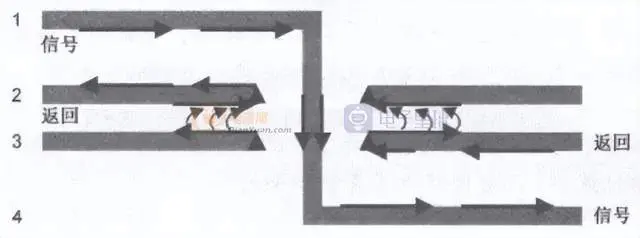

阻抗突变在版图设计中不可避免,那为什么阻抗突变就会发生反射?

下图红色标记处为突变点,交界处(很短的距离差之内)的电流电压是有差值的,如果这时候没有反射,随着时间的积累,将产生巨大的能量场。

为了维持系统的平衡,交界处必须要发生反射,以此达到电压和电流的连续。

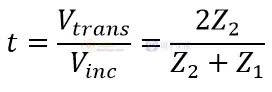

02、信号传输,阻抗突变处,一部分继续传输,一部分反射回源端,用传输系数和反射系数衡量这两种情况。

入射系数:

反射系数:

参考反射系数公式,可推出三种极端情况:

1.ρ=0,代表阻抗完全相等,交界处没有反射。

2.ρ=1,代表完全正反射,交界处产生幅值相同相位相同的反射波。开路端电压为两个电压之和。

3.ρ=-1,代表完全负反射,交界处产生幅值相同相位相反的反射波。突变处电压为0。

实际工作中,以此对应传输线端接的三种的情况:开路,短路,匹配。

一般情况,反射系数在(-1,1)范围内,也就是正负反射交替,这便是振铃现象……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4682.html

你真的知道传输线吗?

01

一个链路系统一般有4大部分:源端;传输线;负载或接收端;电源。传输线是整个系统不可缺少的部分。

之前对传输线的认知,是源于蓝皮书的一句描述:

传输线是用于信号传输,不是一根线而且是两根线,要特别关注返回路径。

就是这些概念,后来遇到了一些困惑:射频和雷达的信号怎么传输?

02

直到重新学习基础理论,看到相关资料,将EM(ElectroMagnetic)融入进来,才发现认知上的狭隘。

这里将传输线的定义应该理解为:

传输线是将能量以电磁场的形式从一个地方传导到另一个地方的任何一对导体。

那怎么理解雷达和射频?

为了传递电压波形,有必要以电磁波的形式产生和发送能量,无论是沿着传输线还是通过空间。

狭义点讲传输线是用于信号传递,广义点讲传输线是用于能量传递。换句话说:传输线解决的是能量传递的问题,而不单单是信号。

为了便于理解能量传递,下图给出的是机械传输线。电磁传输线的行为方式与其很相似。能量在各个小球中传递,正如电磁场在传输线上的运动。

同样,上图也可以说明,为什么要在传输线要做端接匹配?

能量是需要消耗的,不解决上面右图中球反弹的能量,能量就会反弹。而传输线中,不需要这种反射,要么在源端串联电阻,要么在负载端并联电阻,吸收掉能量,这也就是端接匹配的原因。

阻抗变化,产生反射,就会降低信号质量。为了将信号衰减保持在合理的范围内,传输线所有部分的阻抗必须保持在使用电路公差确定的范围内。这就是所谓的控制阻抗,反焊盘,转换层面的回流孔等就是用来管控的……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4670.html

传输线

传输线基础知识,简单来说,概括为四点:

1.概念

传输线由任意两条有一定长度的导线组成。其中一条标记为信号路径,另一条标记为返回路径。这里重点要关注返回路径。

返回路径有三点需要注意:

①返回路径的属性部分,不一定是GND。

②完整性问题,返回路径平面要完整。之前有做过返回平面完整VS不完整的情况做了S参数提取,比较回波损耗和插入损耗,还是有区别的。

③参考平面的转换,只要认清一点:电流如水,返回路径肯定走低阻抗路径。有转换,记得打缝合孔(Stitching Via)

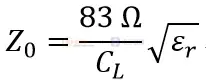

2.特性阻抗

特性阻抗的数值上与均匀传输线的瞬时阻抗相等,它是传输线的固有属性,且仅与材料特性、介电常数和单位长度电容有关,而与传输长度无关。

对于均匀传输线,其特性阻抗为:

特性阻抗值的选择,并不是唯一的,一般采用50,是因为衰减可以降到最低。

除了特性阻抗,还要搞清楚输入阻抗,瞬时阻抗,容抗,感抗……

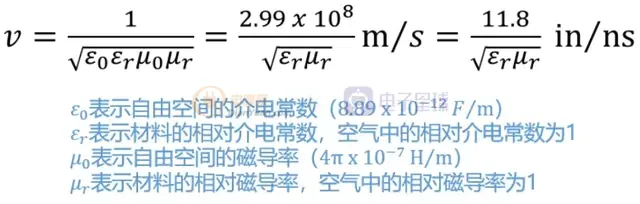

3.时延

先搞清楚为什么有时延?

①信号的传输速度与电子速度区别

一条18号圆铜导线,直径为1mm,流过的电流为1A电子速度为1cm/s。导体中电子速度很慢,而在传输线上信号的传输速度,由于电子之间的相互作用、导线周围的材料、信号在传输线导体周围空间形成交变电场和磁场的建立速度等因素:

②信号的传输速度与信号速率区别

前段时间,有个小伙伴问我:是不是信号速率越高,时延就越小?

这个要分清的是:信号速率是芯片的自身能力。

如果非要扯上点关系,就是信号速率越高,对PCB 板材的要求越高,相对介电常数较低,信号的传输速度越大,相对应的情况时延会变小。

③还有一点需要提一下,传输线在实际PCB版图的应用中,分为微带线(Microchip)和带状线(Stripline),一般情况都会考虑带状线。带状线周围材料固定,一来阻抗易于管控,二来就是串扰和EMI 的问题,带状线的传输质量更稳定。

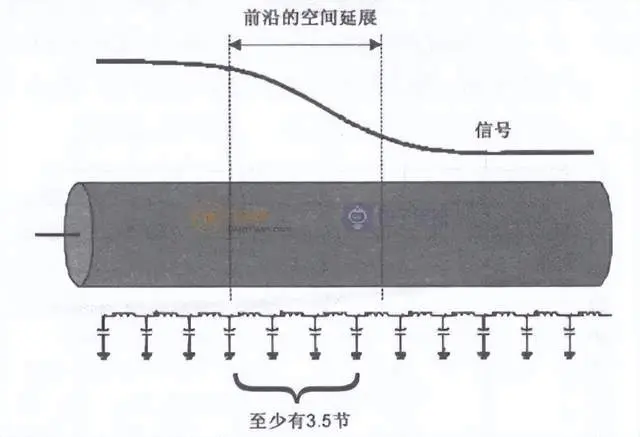

4.一阶模型

传输线的仿真模型,分清楚零阶和一阶。零阶模型描述为一系列相互有一定间距的电容器的集合。它仅仅是物理模型,并不是等效电气模型。一阶模型需要把信号和返回路径导线的每一小节描述成回路电感,就能进一步近似物理传输线。

如何才能准确表述传输线的一阶模型:

这是我去年在公众号写的关于传输线的一些文字,但是今天觉得这些有问题,什么问题呢?如果是射频或者雷达,这样的理论怎么解释得了信号传输……

原文链接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4652.html

更多精彩内容,尽在电子星球 APP(https://www.eestar.com/)

更多精彩内容: